Les grandes artères dont traite cette page

étaient jadis des bras de la Meuse, comme en témoigne cette carte du réseau

hydrographique liégeois, qui montre, en

bleu clair, les multiples détours du fleuve avant que son

cours ne soit simplifié à la suite de gigantesques travaux

réalisés au cours du XIXe siècle :

|

|

|

1.

La rue de la Régence

2.

Le boulevard de la Sauvenière

3.

Le Pont d'Avroy

4.

Le boulevard Piercot

5.

Le boulevard d'Avroy

6.

L'avenue Blonden

7. Fragnée

8. La Dérivation

9. L'Ourthe

|

Nous allons nous intéresser au Petit

Paradis, à l’avenue Blonden, au boulevard d’Avroy et aux

Terrasses, au Pont d’Avroy et au boulevard de la Sauvenière.

Mais nous ne suivrons pas cet ordre conforme au sens

d’écoulement des anciens bras de la Meuse concernés ; j'ai

préféré respecter la chronologie des événements et vous

proposer cette promenade historique à partir du centre-ville

vers l’extérieur.

|

SÉRIE 1 : le

boulevard de la Sauvenière.

|

Le

méandre de la Meuse autrefois compris entre le pont

d’Avroy (1) et le pont d’Île (2) s’appelait le canal de la

Sauvenière (en bleu) :

L'eau-forte ci-dessus,

due au graveur germano-suisse Matthaeus

Merian,

date de 1650.

À l'emplacement du

cadre rouge, on découvre actuellement le

paysage ci-contre (photo de 2008). À droite,

derrière le building, on devine le dôme et le

clocher de la collégiale Saint-Jean en Île.

|

|

|

Si

l'on parle de canal à propos de ce bras de la Sauvenière,

c’est parce que son cours naturel est aménagé par l’homme

dès la fin du Xe siècle. C'est le premier prince-évêque,

Notger, qui fait rectifier et approfondir le lit de ce

bras de la Meuse, pour réguler les inondations qui

menacent fréquemment le quartier de l'Île.

Notger

est également célèbre pour avoir entouré Liège, dès 983,

d’une imposante muraille. Le canal de la Sauvenière, au

pied de la colline du Publémont, sert aussi de fossé

défensif à ce rempart.

|

|

Ce dessin donne

un aperçu des fortifications de Liège au XIe

siècle. Au-dessus à gauche, surplombant le canal

de la Sauvenière, on aperçoit la basilique

Saint-Martin (dans le cercle rouge) et les

remparts du Publémont (colline occidentale de la

ville, dont le nom provient du latin

« publicus mons », la montagne publique).

|

Le

nom « Sauvenière » (« Sav’nîre » en dialecte wallon)

serait issu du latin « sabulonaria », mot qui évoque

l’exploitation du sable. En effet, lors des travaux

gigantesques ordonnés par Notger, notamment ceux

concernant les remparts, il a fallu ouvrir le flanc de la

colline avec l’opportunité d’en extraire du sable en

grande quantité.

Le flanc de la colline

! Il est certes fantaisiste sur cette gravure,

l’une des plus anciennes représentant Liège,

due au XVIe siècle à Ludovico Guicciardini,

gentilhomme florentin établi à Anvers.

Le

Publémont y prend l’allure d’un pain de sucre,

mais on aperçoit bien, au bas de ce relief

exagéré, le canal de la Sauvenière (en bleu

foncé), avec le quartier du même nom (dans le

rectangle rouge), traversé par une rue

parallèle au cours d'eau, nommée rue Basse

Sauvenière.

|

|

|

|

La rue Basse

Sauvenière, de nos jours, est reléguée au rang

de ruelle, à l'arrière des immeubles dont la

façade donne sur le boulevard de la Sauvenière

Tout un tronçon

se sent véritablement à l'étroit depuis le

chantier (photo de mai 2009) de l'hôtel Crowne

Plaza, établissement touristique de luxe qui

récupère, en les restaurant, de superbes

bâtisses anciennes établies sur le Publémont,

mais qui a nécessité, dans la vallée, la

construction d'un monstre de béton (à droite sur

la photo)

|

|

|

Il

est difficile d’imaginer, au su de la situation actuelle,

que la rue Basse Sauvenière constituait autrefois un axe

urbain principal, habité par des dignitaires

ecclésiastiques, des notables politiques, des hommes de

loi, des commerçants et artisans aisés...

Dès

le début du XIIIe siècle, l’importance du quartier

nécessite d’en renforcer la défense : l’enceinte

notgérienne du Publémont est prolongée par une

fortification reliant Saint-Martin au canal de la

Sauvenière, avec l’établissement, dans la vallée, d’une

tour crénelée et d’une porte fortifiée.

Cet

ouvrage militaire est primitivement désigné comme le «

postice », voire le « postiche » de la Sauvenière. Ces

graphies ont probablement un rapport avec la fonction de

poste de garde. La tour complète le rôle défensif attrinué

par Notger à la collégiale Saint-Jean, située sur l’Île,

de l’autre côté du bras de la Meuse :

une chaîne peut être tendue entre les deux rives pour

entraver toute attaque par voie fluviale.

C'est

au début du XVe siècle que le nom des Bégards s’impose

pour désigner le site, en rapport avec l’ordre religieux

mendiant qui s'établit dans les alentours (sur les

hauteurs de la colline, prétend la tradition, bien que

soit plausible une localisation plus proche du rivage).

|

La tour des Bégards en

1725 (dans le cercle rouge, détail d'une gravure

de Gabriel Bodenehr)

|

1. La basilique

Saint-Martin, sur la colline du

Publémont.

2. Le

rempart de Saint-Martin au canal de la

Sauvenière.

3. Le canal de

la Sauvenière (bras de la Meuse).

4. La

collégiale Saint-Jean en Isle.

5. Le quartier

de l'Île (l'Isle).

|

|

|

La tour de garde et

la porte emmuraillée au XVIe siècle (détail

d'une gravure de Braun et Hogenberg).

La tour de garde et

la porte emmuraillée au XVIe siècle (détail

d'une gravure de Braun et Hogenberg).

|

À gauche, la gravure de Merian

présente les lieux en 1650, on aperçoit une

barque qui suppose l'existence d'un passage

d'eau entre le rivage des Bégards et le

quartier de la collégiale Saint-Jean en Isle.

On a même imaginé, dès le XVIe siècle, de

construire là un pont fortifié, pour améliorer

les communications et renforcer le système

défensif de la cité.

À droite, il s'agit

du même endroit trois cent ans plus tard : un

bras de la Meuse devenu boulevard et une

importante gare des bus.

|

| |

|

|

Le

cours canalisé de la Sauvenière, voie navigable accédant

aux abords de la place Saint-Lambert, contribue autrefois

au développement commercial, avec notamment l’aménagement

d’un port à l’emplacement de l’actuelle place de la

République Française.

La gravure qui suit,

datant du XVIe siècle, montre le canal de la

Sauvenière arrivant au port fluvial de la

place aux Chevaux (l’actuelle place de la

République Française). Il s'agit de la vue que

l'on a depuis le pont d'Île (voir rubrique Opéra - République

Française ).

À droite, la

collégiale Sainte-Croix fondée par Notger en

979. À gauche : la basilique Saint-Martin, au

sommet du Publémont :

|

|

|

|

Les cadres rouges

permettent la comparaison :

|

|

|

À

la fin du XVIIIe siècle, le canal de la Sauvenière est

devenu insalubre. Le manque d’entretien a laissé les

encombrements réduire le débit du cours d’eau. Les mois

chauds, l’endroit dégage des odeurs insupportables et

constitue un dangereux foyer d’infection à cause des

ordures qui s'y accumulent.

|

Cette vue présente le

canal de la Sauvenière vers 1790, rendu

impraticable par les détritus et alluvions. À

droite, on aperçoit, au pîed du Publémont, les

maisons du quartier Basse Sauvenière ; à gauche,

la collégiale Saint-Jean en Isle ; au milieu,

marquée d’une croix, une tour dite du péage,

souvenir d’un passage d’eau en pleine désuétude

:

|

|

|

Dès

1801, sous le Régime français, il est décidé de diminuer

la largeur du cours d’eau et d’assainir la berge de la

rive gauche en la remplaçant par un quai le long des

façades arrière de la rue Basse Sauvenière. Les travaux

commencent en 1808, avec ordre, pour réaliser l’ouvrage,

de récupérer les débris de la cathédrale Saint-Lambert,

dont les ruines restent à l’abandon depuis la démolition

entamée en 1794, à la suite des événements

révolutionnaires qui ont mis fin à l’autorité des

princes-évêques et incorporé la principauté de Liège à la

république française. Ordre aussi de faire travailler les

prisonniers de guerre capturés lors des campagnes

militaires napoléoniennes.

La

porte Saint-Martin, sur les hauteurs du Publémont, près de

la basilique du même nom, est détruite dans le même but :

fournir des pierres pour la construction du quai, lequel

va porter le nom de son concepteur : le baron

Charles-Emmanuel Micoud d’Umons, préfet du département de

l’Ourthe.

|

|

|

L'aquarelle

ci-dessous (Musée d'Art Religieux et

d'Art Mosan, Grand Curtius Liège)

date de 1814. Les soldats qui défilent sur le

quai Micoud appartiennent aux troupes

prussiennes qui se préparent à affronter

Napoléon.

|

En 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo et

l’intégration de la Belgique au royaume des Pays-Bas, le

quai Micoud est rebaptisé quai de la Sauvenière.

|

|

|

|

|

Le quai

de la Sauvenière en 1826, sous le régime

hollandais (l'autre rive est toujours

encombrée d'alluvions).

|

|

En 1837,

au début de la Belgique indépendante. Planté

de tilleuls depuis 1834, le lieu est devenu

une promenade pour la bourgeoisie très aisée.

|

La gravure

ci-dessus à droite propose un aspect idyllique, car le

canal reste un égout à ciel ouvert ; certains textes

d'époque parlent d'un cloaque repoussant aux eaux

nauséabondes et nuisibles à la santé.

|

|

C'est en 1844 que ce qui

reste de l'ancien bras de la Meuse est

définitivement voûté et transformé en égout de

grande section.

Il ne reste rien des

voûtes d'époque, car le réseau a été modernisé

au fil des siècles.

Il ne reste rien des

voûtes d'époque, car le réseau a été modernisé

au fil des siècles.

La photo ci-contre présente l'égout de la

Sauvenière de nos jours (à la hauteur de

l'hôtel Mercure) ; la photo m'a été fournie,

et je l'en remercie, par Roland LAPIERRE,

responsable des services d'égouttage de la

ville de Liège.

|

Le terrain gagné en surface permet

d’élargir la chaussée et de créer une vaste allée de

promenade, qui prend officiellement, en 1848, le nom de

boulevard de la Sauvenière.

|

|

|

|

|

La promenade dans les

années 1860, vue non plus du centre-ville, mais

dans le sens d’écoulement de l’ancien bras de la

Meuse.

|

|

|

|

|

Entre

1868 et 1871, pendant la restauration de la

tour de la basilique Saint-Martin.

|

|

En 2009.

|

| |

|

|

|

Dès 1871,

des tramways circulent sur un des côtés du

boulevard, parallèlement à un large

terre-plein réservé aux piétons. D'abord à

traction chevaline, ils deviennent électriques

dans les années 1890.

|

|

Après les

travaux de 1924-25, les trams circulent

désormais sur une voie centrale, entre deux

chaussées voiturières, asphaltées et bordées

de trottoirs spacieux.

|

| |

|

|

|

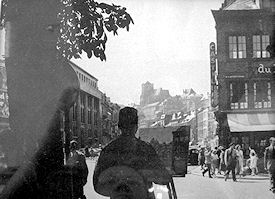

Vers

1910.

|

|

Au milieu

des années 1970.

|

| |

|

|

|

Dans les

années 1920, avec une fontaine du côté du Pont

d'Avroy.

|

|

En 2007,

avec des parasols colorés.

|

| |

|

|

|

Début

janvier 1926, lors d'une crue exceptionnelle

de la Meuse.

|

|

|

| |

|

|

|

En 1934.

|

|

En 1980.

La banderole a été installée à l'occasion des

festivités célébrant le millénaire de la

principauté de Liège.

|

| |

|

|

En 1943, pendant

l'occupation.

Le drapeau ne constitue qu'un

repère historique; il ne témoigne en rien

d'une quelconque sympathie pour les idées

méprisables qu'il évoque.

|

|

En 2009.

Les drapeaux sont ceux de

l'Union européenne et de divers pays

démocratiques membres.

|

| |

|

|

|

En 1947.

|

|

Dans les

années 1950.

|

| |

|

|

|

Un projet

futuriste de métro aérien

au début des années 1960.

|

|

Le retour

du tram prévu pour 2017 (début des travaux dès

2014) !

|

| |

|

|

|

Photo de 1962.

Les immeubles

cerclés de rouge seront démolis au changement de

décennie (photo de droite) pour faire place à un

luxueux hôtel appelé le Ramada Inn Photo de 1962.

Les immeubles

cerclés de rouge seront démolis au changement de

décennie (photo de droite) pour faire place à un

luxueux hôtel appelé le Ramada Inn

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Le

Ramada en cours de construction.

|

|

|

|

Du côté de la place du

théâtre :

|

|

|

|

|

À la fin

du XIXe siècle.

|

|

Au début

des années 1950.

|

| |

|

|

|

Vers

1910.

|

|

Un siècle

plus tard.

|

|

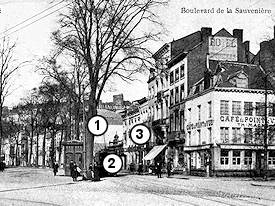

Sur la photo

noir et blanc ci-dessus à gauche, le (1) désigne

le Trianon-Pathé, une salle de cinématographie

ouverte en 1908 ; le (2) est un café restaurant

appelé le Petit Trianon, dont la réputation

s'est accrue lors de l'Exposition internationale

de 1905 ; en (3), se trouvent les locaux du

journal La Meuse.

|

Le journal La Meuse

est fondé en 1856, mais il s'établit

primitivement rue du Pot d'Or (imprimerie) et

rue Vinâve d'Île (bureaux).

C'est en 1874 qu'il

déménage boulevard de la Sauvenière, regoupant

ses activités dans l'ancien hôtel de Grady de

la Neuville, maison noble lors de la splendeur

de la rue Basse Sauvenière.

|

|

|

|

|

|

|

|

Les

locaux du journal La Meuse en 1905, à côté

d'un café-restaurant nommé le Petit Trianon.

|

|

Le

bâtiment du journal La Meuse et le parking

Trianon à la suite des démolitions de la

seconde moitié des années 1970.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Les

travaux de modernisation du boulevard en 1924.

Le Trianon (ancien Trianon-Pathé) est devenu

un théâtre pour opérettes et revues ; le Petit

Trianon a disparu pour laisser sa place, en

1920, à un cinéma appelé le Coliséum.

|

|

Le même

endroit en 1969. Il y a quarante ans que le

Trianon est un théâtre wallon, et depuis 1936,

le Coliséum est devenu le Crosly.

|

Cette

carte postale a été éditée pour présenter le « nouveau »

boulevard de la Sauvenière, après donc les travaux de

1924-25, et probablement même après les remises en état

exigées par les inondations catastrophiques de l'hiver

1925-1926

:

À

gauche, la publicité « Tom Mix » évoque un acteur

américain des années 1920-30 spécialisé dans le rôle de

cow-boy. Le cinéma qui affiche ce film est le Scala,

ouvert depuis 1918, et qui deviendra le Carrefour en

1935 :

|

|

|

|

|

Photo de

1950 représentant un peintre inspiré par la

perspective du boulevard.

|

|

La même

perspective en 2004.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le

Trianon et le Crosly en 1969, sept ans avant

leur stupide démolition !

|

|

Depuis

1976, l'endroit est un chancre urbain, aménagé

en « parking - terrain vague ».

|

| |

|

|

C'est

aussi dans cette partie du boulevard, à la hauteur de la

collégiale Saint-Jean, que la ville décide, en 1936, de

construire un établissement réunissant complexe sportif et

bains publics. Au terme d'un concours, c'est le projet de

l'architecte Georges Dedoyard qui est retenu.

|

|

|

|

|

Commencé en 1938, le

chantier de ce bâtiment à l'architecture

audacieuse va connaître un important retard à

cause du déclenchement de la seconde guerre

mondiale. Il

sera inauguré en mai 1942, comportant même un

avri anti-aérien pour quatre cents personnes.

|

|

Cette affiche

publicitaire de la fin des années 1940 est

explicite. Les bains de la Sauvenière, ce n'est

pas seulement une piscine, mais aussi un

établissement proposant baignoires et douches

publiques, à une époque où la salle-de-bains est

encore rare à domicile.

|

|

|

Le rez-de-chaussée est

prévu pour devenir une gare des bus, mais

pendant la guerre, il est affecté aux services

de rationnement, puis de ravitailement à la

libération. La station communale d'autobus ne

rentrera en fonction qu'en 1950.

|

| |

|

|

|

|

Fermés en 2000, le

bâtiment des bains de la sauvenière a été sauvé

de la destruction après son classement en 2004

comme monument historique. Il doit être restauré

et transformé en musée de la citoyenneté.

|

|

Depuis le mont

Saint-Martin :

|

|

|

|

|

|

Dans les

années 1920.

|

|

En 2007.

|

|

SÉRIE 2 :

le Pont d'Avroy.

|

Cette

appellation rappelle qu'il existait là (1), avant que les

boulevards ne remplacent le canal

de la Sauvenière (2) et la rivière d'Avroy (3), un pont

reliant le quartier de l'Île (4) au

faubourg Saint-Gilles (5).

Ci-dessus, un détail

d'une gravure de 1574, due aux artistes

allemands Braun et Hogenberg.

À l'emplacement du

cadre jaune, on découvre actuellement le

paysage ci-contre (photo de 2009).

|

|

|

Ce

pont est probablement construit dès le XIe siècle. En tout

cas, le chroniqueur Jean d'Outremeuse signale son

existence sous le règne du prince-évêque Réginard

(1025-1037). Dès le XIIIe siècle, l'entrée de la ville y

est protégée par une porte fortifiée.

|

|

En 1468, cette porte

est détruite lors du sac de la ville ordonné

par Charles le Téméraire.

Cinq ans plus tard,

on nettoie toujours le lit du bras de la

Meuse, encombré par les amas de pierres.

|

L'ouvrage fortifié

reconstruit subit divers outrages au cours des

siècles. En 1514, par exemple, le pont est

brisé par une débâcle des glaces. En 1643, il

ne supporte pas une terrible inondation,

d'autant plus qu'il est fragilisé par les

constructions qu'on a laissé construire

dessus.

Tant que le bras de la

Meuse est entretenu et navigable, le pont

comporte trois ou quatre arches selon les

époques.

|

|

|

|

|

Au tout début du XIXe

siècle, sous le Régime français, rappelons-nous

que l'on diminue la largeur du canal de la

Sauvenière pour aménager le quai Licoud.

Ce rétrécissement du cours d'eau

entraîne

la transformation du pont d'Avroy, qui, en 1812,

est privé des restes de sa porte fortifiée et

réduit à une seule arche.

Ci-contre, le pont d'Avroy

en 1815.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le quai

de la Sauvenière (ex-quai Licoud) et le pont

d'Avroy en 1826.

|

|

Le

boulevard de la Sauvenière, vu du carrefour

Pont d'Avroy en 2009.

|

En 1831, la rivière

d'Avroy est voûtée et transformée en égout

(comme le canal de la Sauvenière en 1844) : le

pont est supprimé et laisse son nom au carrefour

qui le remplace.

Le carrefour du Pont

d'Avroy en 1880

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Les trams

à traction chevaline dans les années 1880.

|

|

Le tram 4

en 1932.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le Pont

d'Avroy à la fin du XIXe siècle (dessin

publicitaire pour les établissement Flament,

magasin de tabac-cigares au pied de la rue

Saint-Gilles).

|

|

Vers

1900, à la veille de grands travaux qui vont

élargir et embellir la rue du Pont d'Avroy (en

vue de l'Exposition

universelle de 1905).

|

| |

|

|

|

En 1904.

|

|

Un siècle

plus tard.

|

À l'occasion de l'Exposition

Universelle de 1905, la rue du

Pont d'Avroy (qui mène à la place de la

Cathédrale Saint-Paul) est élargie et

accueille de nombreux commerces. Le bâtiment

que l'on voit à l'angle droit de la rue et du

boulevard surprend à l'époque par son

avant-gardisme. Il abrite d'abord un magasin

appelé « Galeries du Pont d'Avroy », avant de

devenir le « Régina », dont le cinéma et la

piste de danse connaissent le succès au

lendemain de la Première Guerre mondiale.

|

|

|

|

|

|

Carte

postale colorisée de 1910.

|

|

La

fontaine lumineuse à la fin des années 1920,

début des années 1930.

|

|

|

|

|

|

Un bunker

établi par l'occupant allemand en 1940-45 (Le

tag « Germany kaputt » permet de supposer que

la photo a été prise à la Libération).

|

|

Chasseur

Hunter de la Force aérienne belge, exposé en

1964 pour la promotion d'un film de guerre

programmé dans les cinémas du quartier.

|

|

Dans les

années 1960, avec un « Régina » new look dans

le style « cage-à-poules » de l'époque.

|

|

À la fin des

années 1970 (l'hôtel « des deux boulevards »,

à gauche, vient d'être sinistré par un

incendie).

|

|

|

Le chantier de

l'école Hazinelle vers 1960. Le chantier de

l'école Hazinelle vers 1960.

Les buildings Régina

et Hazinelle Les buildings Régina

et Hazinelle

en 1962.

|

|

Un

trolleybus au pied de la rue Saint-Gilles, au

début des années 60.

|

|

Un bus au

même arrêt en mars 2006.

|

|

Le Pont

d'Avroy fin 2007, agrémenté d' « artistiques »

et onéreux parasols colorés.

|

|

|

|

|

|

Au tout

début du XXe siècle, avec des élégantes sur la

terrasse supérieure du Régina.

|

|

Vue prise

en 2008 depuis le dernier étage de l'école

Hazinelle.

|

|

|

|

Au tout

début du XXe siècle, puis en 2008. Le bâtiment

souligné d'un trait rouge abrite actuellement

la banque Delen (ex de Schaetzen). Il y avait

là, dès le XIVe siècle, un hospice pour

voyageurs pauvres et pélerins de Saint-Jacques

de Compostelle.

|

|

À la fin

des années 1930, avec

une horloge fleurie en guise

de rond-point.

|

|

En 2008.

La brasserie,

au coin à droite de la rue Saint-Gilles, est

le café des Carmes, bien connu des Liégeois.

|

En

direction du boulevard de la Sauvenière :

|

|

|

Vers

1900, à la « Belle Époque ».

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Un

trolley au début des années 1930

(on distingue à droite un morceau de la

fontaine de l'époque).

|

|

Un arrêt

de bus et un kiosque à

journaux en 1995.

|

|

|

|

Le boulevard de la

Sauvenière vu du Régina à la fin des années

1930 Le boulevard de la

Sauvenière vu du Régina à la fin des années

1930

et en 2008

|

|

SÉRIE 3 :

le boulevard d'Avroy.

|

«

Avroy » ( « Avreû » en wallon ) viendrait du bas latin «

arboretum », servant à désigner un lieu planté d’arbres.

Au Moyen Âge, on désigne ainsi la forêt qui, des collines

de Saint-Gilles et de Cointe, descend jusqu’à la Meuse.

Les appellations « Bois d’Avroy » et « Bois-l’Évêque

», au sommet du Laveu, évoquent ces forêts giboyeuses où

le prince-évêque aimait chasser.

Dans

la vallée, un foyer de population s’est développé autour

de l’église Sainte-Vérone (Sainte-Véronique), octroyée en

1034 par le prince-évêque Réginard à l’abbaye bénédictine

de Saint-Laurent, qui vient de s’établir sur le Publémont.

Sur

la vue ci-dessus ( gravée en 1574 par les Allemands Braun

et Hogenberg ), la flèche indique l’église

Sainte-Véronique. Autour d'elle, dans la vallée, les bois

touffus d’antan ont cédé la place àdes champs et prairies.

Les habitations s’alignent le long du fleuve, où se sont

développées les activités portuaires et piscicoles.

La

rivière d’Avroy

|

|

On appelle ainsi, des origines

au début du XIXe siècle, la portion de la Meuse

comprise entre le prieuré des Augustins ( 1 ) et

le pont d’Avroy ( 2 ), en aval duquel elle se

prolonge par le canal de la Sauvenière qui a

fait l’objet de la série 1. Le cours de la Meuse

marqué ( 3 ) est l’actuel boulevard Ferdinand

Piercot.

Détail d'une

carte de Milheuser ( 1649 ). Détail d'une

carte de Milheuser ( 1649 ).

|

La

rive droite, du côté du quartier de l’Île, est protégée

d’un rempart dès le XIIIe siècle, rempart rédifié au XVIe

et séparé du mur d’eau de la rivière par une languette de

terrain parfois garnie de verdure.

À

la pointe méridionale de l’Île, l’abbaye bénédictine

Saint-Jacques a été fondée en 1015 par le prince-évêque

Baldéric II, successeur de Notger.

Le plan

ci-contre présente les lieux en 1737. À l’angle

des deux bras de la Meuse, un arveau est situé

sous la tour aux lapins, tour qui fait partie du

système défensif de la cité. Cette entrée

grillagée permet de dévier une partie du courant

dans l’enceinte de l’abbaye. Appelé la

Rivelette, ce bief actionne les moulins

personnels du monastère.

L’église Saint-Remy,

détruite à la fin du XVIIIe siècle, a été

remplacée par la place Saint-Jacques. Le

cloître de l’abbaye préfigure l’actuelle place

Émile Dupont, et les jardins à la française

sont de nos jours une zone fortement

urbanisée.

|

|

|

|

|

L'abbaye Saint-Jacques au

XVIIIe siècle (d'après Remacle Le Loup, dans «

Les délices du pays de Liége » de Saumery. L'abbaye Saint-Jacques au

XVIIIe siècle (d'après Remacle Le Loup, dans «

Les délices du pays de Liége » de Saumery.

On remarque, à

l'avant-plan, les jardins à la française

représentés sur le plan ci-dessus. L'église,

dans le fond, est tout ce qui reste

actuellement de ce monastère.

|

|

|

|

|

|

L'abbaye

Saint-Jacques au début du XVIIIème siècle.

L’église abbatiale, reconstruite au XVIème

siècle, est un chef-d’œuvre de l’art gothique

flamboyant. À l’arrière-plan à droite, on

distingue la rivière d’Avroy.

|

|

Sur cette

vue aérienne de 1979, ce sont les arbres du

boulevard d'Avroy que l'on aperçoit à la place

de l'ancien bras de la Meuse.

|

La rive gauche de la rivière d'Avroy,

autrefois, présente une berge naturelle que longe un

chemin de halage bordé de quelques maisons. À l’exception

du faubourg Saint-Gilles proche du pont d’Avroy, l’endroit

est champêtre. C’est probablement cette solitude à deux

pas de la ville qui incite des Pères augustins, au milieu

de XVe siècle, à ériger là le prieuré qui va souvent

servir de point de repère dans nos explications.

Au

début du XVIIIe siècle, l’Église de Liège, propriétaire

des lieux, dégage les moyens financiers pour transformer

l’ancestral chemin d’Avroy par un quai de pierre. En 1716,

on modernise le rivage des Augustins, où un port naturel

s’est formé sur la grève en pente douce. L’année suivante,

commence l’aménagement, en aval, d’une promenade

agrémentée par une centaine de marronniers d’Inde.

En

1717, le tsar Pierre le Grand, en villégiature à Spa ( son

médecin lui a prescrit une cure thermale ), est reçu à

Liège. La flotille impériale, en provenance de l’abbaye de

Flône, arrive par la Meuse et accoste au débarcadère des

Augustins, où un carrosse attend l’illustre visiteur,

lequel s’extasie devant la beauté de ce bord de Meuse.

|

|

|

Cette vue

gravée en 1750 par l’Allemand Friedrich

Bernhard Werner montre bien les rangées de

marronniers qui contribuent à l’élégance de la

promenade d’Avroy. À droite de ces arbres,

face au bras de Meuse devenu le boulevard

Piercot, le clocher effilé est celui de

l’église Sainte-Anne, lieu de prières érigé

par les Augustins au début du XVIe siècle (et

remplacé dès 1766 par un édifice de style

néoclassique conçu par l'architecte liégeois

Barthélemy Renoz).

|

Le

rivage d’Avroy devient rapidement le lieu de promenade

préféré des bourgeois fortunés et personnages de haut

rang. Pïerre-Lambert de Saumery, dans les délices du

pays de Liège (ouvrage publié de 1738 à 1744) parle

du lieu « le plus agréable de la ville, propre à délasser

l’esprit et à charmer les sens ».

|

|

|

Le quai

d'Avroy en 1740. À droite, dominent les

bâtiments de l’abbaye Saint-Jacques. L’arveau

grillagé est celui où s’engouffre la

Rivelette, ce bief créé par les moines

bénédictins pour alimenter leurs moulins. Dans

le fond à gauche, on aperçoit les frondaisons

de la promenade et plus loin le pont d’Avroy.

À l’avant-plan, le bateau est la barque

marchande en provenance de Huy. Une botteresse

est assise en attente de marchandises à

transporter.

|

|

Il y a

longtemps que les buildings bordant l'ancienne

rivière devenue boulevard cachent le quartier

de l'église Saint-Jacques :

|

|

|

À

la fin du XVIIIe siècle, l’état de la rivière d'Avroy est

devenu lamentable. Les atterrissements se sont multipliés,

aggravés par les détritus de toutes sortes dont se

débarrassent impunément les riverains. Les promeneurs se

plaignent des odeurs, et la barque marchande de Huy

éprouve de plus en plus de difficultés à être traînée

jusqu’au pont d’Avroy.

Dès

le début du XIXe siècle, la batellerie ne tire plus aucun

profit du cloaque. En 1830, il est décidé de le voûter

pour lui substituer un aqueduc couvert. Commencés en 1831,

les travaux de remblai se terminent en 1835.

|

|

|

|

|

Le rivage des

Augustins en 1838 (lithographie gouachée du

Britannique Thomas Shotter Boys). L’artiste

tourne le dos à la rivière d’Avroy qui vient

d’être comblée. Le morceau de Meuse que l'on

voit à gauche, à l'endroit où il bifurque pour

suivre ce qui est devenu le boulevard Piercot,

sera asséché et comblé dans la seconde moitié

du XIXe siècle.

|

|

Le même

endroit un demi-siècle plus tard, la Meuse

ayant définitivement cédé sa place au

boulevard d'Avroy.

Désaffectée à

la suite des événements révolutionnaires de la

fin du XVIIIe siècle, l'église des Augustins a

été rendue au culte en 1886 et dédiée au

Saint-Sacrement.

|

La

rivière d’Avroy remblayée, on élargit la promenade

existante, avec de nouvelles rangées d’arbres. Aux

alentours, les terrains restés jusque-là fort agricoles

s’urbanisent rapidement. Dès 1836, un jardin botanique est

aménagé dans le Bas-Laveu, et de nouvelles voies de

communication sont percées pour le relier au futur

boulevard d’Avroy, en lieu et place des sentiers étroits

et sinueux d’antan : la rue des Augustins est ouverte en

1838, la rue Darchis l’année suivante ; de belles demeures

sont construites par centaines, et le quartier en plein

développement devient l’un des plus aristocratiques de la

ville.

Il

faut attendre 1848 pour que l’ancien quai, du Pont d’Avroy

aux Augustins, reçoive officiellement l’appellation de

boulevard.

|

|

Gravée en 1852,

cette vue montre le boulevard fréquenté par la

haute bourgeoisie.

L'église est celle de l'abbaye de la Paix

Notre-Dame, fondée en 1628 par des Soeurs

bénédictines qui se consacrent à l'éducation des

jeunes filles. Leur établissement a survécu

malgré les bouleversements révolutionnaires de

la fin du XVIIIe siècle.

|

|

|

|

Dessin

(probablement fin XIXe siècle)

représentant le couvent des

Bénédictines et ses jardins. Les

flèches indiquent un boulevard

d'Avroy exagérément arboré.

|

Ci-dessous,

le même endroit au début du XXIe

siècle

(vue aérienne réalisée grâce à Bing Maps) :

|

|

|

| |

|

|

|

|

La

promenade d'Avroy en 1900, à la hauteur de

l'église des Bénédictines.

|

|

Un siècle

plus tard :

|

|

|

|

|

|

Dès 1852,

un kiosque à musique attire les amateurs de

fanfare, des concerts étant organisés les

dimanches après-midi et les soirs d'été.

|

| |

|

|

|

|

|

Ce

kiosque, au départ, est établi à la hauteur de

la rue Darchis, là où se trouve actuellement

le monument dédié à Frère-Orban, politicien

célèbre du XIXe siècle, d'origine liégeoise.

|

|

Le

monument Frère-Orban en 2009. Depuis 1952, une

grande partie de ce tronçon du boulevard est

livré au parcage automobile !

|

|

|

|

|

|

Le

boulevard d'Avroy vers 1910.

|

|

Un siècle

plus tard.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Au tout

début du XXe siècle, à proximité de l'église

des Bénédictines : un cavalier trotte près du

kiosque à musique.

|

|

Le même

endroit en 2009.

|

| |

|

|

|

|

|

|

Au tout

début du XXe siècle.

|

|

En 2003.

|

|

|

|

Au début

du XXe siècle, près de l'emplacement de

l'actuel athénée Léonie de Waha, se trouve le

casino Grétry. Inauguré en 1865 comme salle de

bal, cet établissement devient, par la suite,

un théâtre, un jardin d’été, une salle de

patins à roulettes, une salle de concert , une

salle de ventes (1900), une salle de

spectacles wallons (1903), avant d'être

transformé, en 1907, en piscine sous le nom de

« Bains Grétry » (qui fermeront après la

Première Guerre mondiale).

|

|

|

|

|

|

Ce qu'est

devenu l'emplacement du Casino Grétry au début

des années 1960. De nos jours, le porche

marqué d'une flèche est l'entrée d'un parking.

|

|

Le

couloir qui mène au parking rappelle le passé

théâtral des lieux, avec les cadres qui

annonçaient autrefois les spectacles à

l'affiche.

|

|

Après la deuxième

guerre mondiale, les bâtiments des Bains Grétry

sont transformés en garage Mercédès. Après la deuxième

guerre mondiale, les bâtiments des Bains Grétry

sont transformés en garage Mercédès.

Actuellement,

la verrière de l'étage du parking rappelle la

piscine d'antan

|

|

|

| |

Sur ces deux vues (1962 et 2009),

le bâtiment central est l'athénée

(anciennement lycée) Léonie de Waha :

|

|

|

|

À

l'emplacement de ce complexe scolaire, existait

autrefois une verrerie, connue dès le XVIIIe siècle

pour le travail du cristal à la manière de Venise.

Cette manufacture a fermé en 1852, et ses bâtiments

sont devenus une cité ouvrière.

|

|

|

|

|

Le porche

d'entrée de l'impasse nommée « cour de la

Verrerie », dans une façade de style Louis

XIV.

|

|

La cité

de logements ouvriers dans la cour de la

Verrerie.

|

La cour de la Verrerie

disparaît à la fin des années 1930,

quand l’échevin Georges Truffaut

initie à cet endroit la construction d’un

nouvel établissement scolaire pour héberger

l’Institut Supérieur de Demoiselles, créé en

1868 par la pédagogue et féministe Léonie de

Waha de Chestret, puis confié à la Ville de

Liège au début du XXe siècle.

|

|

|

|

|

|

La mise

en oeuvre du lycée Léonie de Waha est confiée

à l'architecte Jean Moutschen, qui conçoit un

bâtiment moderniste et monumental, nécessitant

des techniques

de construction révolutionnaires.

|

|

|

L'institut est

inauguré en septembre 1938. Fonctionnel, il

intègre aussi des œuvres d’art originales créées

par divers artistes wallons (fresques,

bas-reliefs, mosaïques, peintures, vitraux).

Dans l’esprit des concepteurs, il s’agit de

former les générations futures de jeunes filles

en leur faisant côtoyer quotidiennement la

beauté artistique. Ce témoin de l’architecture

moderne wallonne est classé depuis 1999.

|

La

rue Bertolet (du nom d'un peintre liégeois du XVIIe

siècle) assurait la communication avec la rue des

Clarisses et la place Saint-Jacques. Elle n’existe

officiellement plus, absorbée par la nouvelle avenue

Destenay inaugurée en 1975.

|

|

|

Début

janvier 1926 : le boulevard d'Avroy inondé (la

flèche désigne l'entrée de la rue Bertholet).

|

|

|

|

|

|

La rue

Bertholet au début des années 1960.

|

|

L'avenue

Maurice Destenay en 2009.

|

|

|

|

|

|

Le

boulevard d'Avroy à la hauteur de la rue

Bertholet (début des années 1960).

|

|

Le même

endroit en 1977.

|

|

|

|

|

|

L'avenue

Destenay en 1979.

|

|

L'avenue

Destenay dix ans plus tard.

|

Le

quai d'Avroy

De

1848 à 1879, cette appellation continue de désigner le

quai qui longe la portion de la Meuse entre la chapelle du

Paradis et l’église des Augustins. L’installation en 1842

d’une gare de chemin de fer aux Guillemins,

dans un endroit encore fort champêtre, a provoqué le

développement de nouveaux quartiers, du côté de Fragnée et

Sainte-Véronique.

|

|

|

|

|

Le quai

d'Avroy en 1850, au niveau de l'île Colette,

sur l'ancien tracé de la Meuse (l'actuelle

avenue Blonden).

|

|

Sur cette

photo de 2007, la flèche montre l'ancien tracé

de la Meuse vers l'avenue Blonden. À droite,

on devine le lit actuel du fleuve.

|

|

|

|

Le quai

d'avroy plus en aval, près de l'abbaye

Saint-Jacques. Au milieu du XIXe siècle, le

cours principal de la Meuse suit les actuels

boulevards d'Avroy (1) et Piercot (2).

|

| |

|

|

|

Le même

endroit en 1969, là où le bras principal de la

Meuse, autrefois, bifurquait du boulevard

d'Avroy (1) vers le boulevard Piercot (2).

|

Au

milieu du XIXe siècle, la Meuse et l'Ourthe comporte de

nombreux bras qui traversent la cité ; la navigation y est

difficile, et les inondations constituent une menace

permanente. De 1853 à 1863, on entreprend d'importants

travaux pour rectifier le tracé de ces cours d'eau et

créer la Dérivation.

|

|

Entre le lieu-dit Paradis

(1) et le pont de la Boverie (2) (l'actuel pont

Kennedy), le cours de la Meuse est redressé pour

supprimer le coude brusque et dangereux à la

hauteur de l’abbaye Saint-Jacques (3).

Parallèlement, on aménage

un vaste plan d’eau de quatre hectares pour

servir de bassin de commerce (4). En quelque

sorte : le premier port fluvial de Liège. Deux

chenaux équipés d’écluses en assurent les

débouchés vers la Meuse. Il est même prévu, dans

les projets initiaux (mais jamais concrétisés),

d’installer à proximité de grands entrepôts et

une station de chemin de fer (5) en remplacement

de la gare des Guillemins.

Le nouvel aménagement des lieux crée une île (6)

qui, par analogie avec le bassin portuaire,

prend le nom d’île de Commerce : un terrain

vague, marécageux, inculte, mais promis à un

avenir économique considérable.

|

|

|

|

Cette vue aérienne

d'Avroy a été obtenue grâce à Bing Maps. Placez dessus le

pointeur de la souris pour lui superposer

l'emplacement de l'ancien bassin du Commerce, avec

ces légendes comme repères :

1. Le boulevard

Piercot

2. Le boulevard d'Avroy

3. Le bassin de Commerce (comblé et de-venu le

parc d'Avroy)

4. L'île de Commerce (devenue le quartier des

Terrasses)

5. Le pont de

Commerce (devenu le pont Albert 1er)

6. Le parc de la

Boverie

La flèche montre le sens

du regard pour découvrir la perspective de 1872

ci-dessous.

|

|

|

|

Le bassin

de Commerce en 1872.

|

|

|

Le chenal

devenu le boulevard Piercot, le voici arrivant

au quai d’Avroy, à la hauteur de Le chenal

devenu le boulevard Piercot, le voici arrivant

au quai d’Avroy, à la hauteur de

l’ancienne église des Augustins devenue celle du

Saint-Sacrement. Le pont tournant permet

d’accéder sur l’île de Commerce. Les peupliers,

à droite, seront abattus pour permettre

l’installation en 1867-1868 d’une statue

monumentale représentant Charlemagne à cheval. |

|

Statue

équestre que l'on voit sur la gauche du dessin

ci-dessous, réalisé en 1877. Le bateau muni de

roues à aubes est le Michel Orban (produit par

la maison Orban de Grivegnée) ; il s’agit d’un

navire à vapeur assurant depuis 1858 une ligne

régulière entre Liège et Seraing. Il est

amarré le long du quai Cockerill qui longe le

chenal d'accès au bassin de Commerce (le côté

pair de l'actuel boulevard Piercot) :

|

|

|

|

|

|

|

Le

boulevard Piercot en 1911 (date

d'affranchissement de la carte postale). Il a

donc été, précédemment, lit de la Meuse puis

chenal d'accès au bassin de Commerce.

|

|

|

|

Sur cette photo de

1868, le bourgmestre Sur cette photo de

1868, le bourgmestre

de Liège, Julien d’Andrimont, et l’entrepreneur

Hallet posent pour l’immortalité avec les

artisans qui viennent de terminer le socle de la

statue équestre de Charlemagne.

Ce socle imposant de style néobyzantin comporte

six niches où figurent les ancêtres du célèbre

empereur.

C’est le statuaire liégeois Louis Jehotte qui

a conçu ce monument dès 1855, dans l’idée de le

voir trôner un jour place Saint-Lambert.

L’artiste intente d’ailleurs, inutilement, un

procès à la Ville quand il apprend en 1863 que

l’emplacement définitif pour son œuvre est fixé

en Avroy.

|

La statue de

Charlemagne est officiellement inaugurée le 26

juillet 1868. La statue de

Charlemagne est officiellement inaugurée le 26

juillet 1868. |

|

La statue de

Charlemagne et l'église du Saint-Sacrement au

début du XXe siècle. La statue de

Charlemagne et l'église du Saint-Sacrement au

début du XXe siècle. |

|

|

|

La

fin du bassin de Commerce et l'aménagement du square

d'Avroy

Le

bassin d'Avroy s’avère très vite mal adapté aux besoins

des bateliers, contraints à de nombreuses manoeuvres

difficiles. Les bourgeois d’Avroy, en outre, se plaignent

de l’aspect inesthétique de cette zone aux eaux sales le

long de leur promenade favorite. Quant à l’île de Commerce

au nom prometteur, elle reste inexploitée car les débats

s’éternisent à propos de son affectation définitive.

|

|

|

|

Le bassin de

Commerce vers 1870. À droite, les bateaux à

vapeur sont amarrés le long de

l’île du Commerce. La flèche indique le sens du

chenal longeant le quai Cockerill, de l’église

Saint-Jacques (dont on aperçoit la toiture à

gauche) jusqu’à celle de l’évêché (à droite).

|

|

|

|

|

Le chenal

du côté du cours principal de la Meuse, à

proximité de l'évêché et du pont de la Boverie

(l'actuel pont Kennedy). À

l'avant-plan : l'île du Commerce

laissée à l'abandon

(document de 1877).

|

| |

À

la fin des années 1870, Hubert Guillaume Blonden,

directeur des travaux à la ville de Liège, décide de faire

combler le bassin et d'établir là un parc public.

|

|

|

|

Le parc à

l'aube du XXe siècle (carte affranchie en

1907). L'étrang central est une réminiscence

de l'ancien bassin portuaire. À droite,

l'avenue Rogier, ouverte en 1879, est aussi

l'œuvre de Blonden.

|

|

Le parc

et l'avenue Rogier à la fin des années 1950

(le monument national de la Résistance a été

inauguré en 1955).

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

À la fin

du XIXe siècle.

|

|

En 1980.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Au tout

début du XXe siècle, avec l'avenue Rogier à

l'arrière-plan.

|

|

En 1969.

|

| |

|

|

|

De 1881 à 1883,

le square d’Avroy (comme on dit à l’époque) est

orné d’une dizaine de sculptures en fonte

bronzée, reproductions d’inspiration antique.

|

|

|

|

|

|

Carte

postée en 1904. Le fauconnier tendant le bras

pour rappeler son rapace.

|

|

Photo de

2007. Persée brandissant la tête de Méduse.

|

Le

Trink-Hall

Dès

1880, le parc d’Avroy se voit doter d’un trink-hall

(parfois orthographié « trinck-hall », mots d’origine

germanique désignant au départ une salle de dégustation

dans une station thermale). Il s’agit d’un café de style

mauresque, décoré d’arabesques et flanqué de deux coupoles

cuivrées. Le bâtiment correspond aux goûts de la clientèle

bourgeoise de l’époque, qui apprécie ce dépaysement à

l’orientale.

L'édifice actuel n'a rien de comparable avec son ancêtre,

ni dans son architecture, ni dans sa destination. Depuis

1982, il abrite le musée d'art différencié du Creahm

(CREAtivité Handicap Mental), association qui œuvre à

developper les talents artistiques des personnes

handicapées mentales.

|

|

|

|

|

Très

vite, un kiosque à musique est érigé dans le

parc, près de la façade arrière du Trink-Hall.

Ce nouvel édicule, aux colonnes en fonte

gracieusement inclinées vers l’extérieur,

finira par détrôner son prédécesseur établi

depuis 1852 à la hauteur de la rue Darchis.

|

|

|

|

|

|

|

Le

Trink-Hall en 1901.

|

|

Le Creahm

en 2006.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

La

promenade le long du parc au début du XXème

siècle.

|

|

La

construction en 1965 d'une piste réservée aux

transports en commun.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Avec

l'annexe servant, dès 1885, à des séances de

cinématographie.

|

|

L'annexe

de cinématographie détruite par un incendie en

1908.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

La grande

salle et ses huit billards dans

la première moitié du XXe siècle.

|

|

L'intérieur

du Trink-Hall abandonné

en 1962.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le

Trink-Hall restauré en 1921 (éléments

métalliques de la toiture arrachés en 1918 par

l'occupant allemand).

|

|

Pendant

la terrible inondation de l'hiver 1925-1926.

|

| |

|

|

Le

bâtiment se délabre au fil du temps et atteint un tel

niveau de vétusté que les autorités communales décident sa

démolition en 1961. Un nouvel établissement sera construit

en 1963, destiné à redevenir un endroit chic, où l’on

organise des mariages, soirées dansantes et réunions

d’affaires. Avec l’obligation que le café du

rez-de-chaussée et les terrasses soient librement

accessibles aux promeneurs du parc.

|

|

|

|

|

Le

Trink-Hall mauresque en 1962, abandonné et

délabré.

|

|

La

maquette du Trink-Hall new

look (Bureau d’Études Age-Satin).

|

| |

|

|

|

|

|

Le

nouveau Trink-Hall dans les années 1960.

|

|

|

|

|

Depuis 1982,

le bâtiment abrite le Musée d’Art Différencié

(MAD), géré par le CREAHM

(Créativité et Handicap Mental). Il est

question, dès mai 2014, de transformer et

agrandir les lieux, conformément aux plans

dressés par le bureau d'architecture liégeois

Aloys Beguin - Brigitte Massart.

|

Si

le bassin de Commerce, à la fin du XIXe siècle, est

transformé en parc, l'ancienne île du Commerce, elle,

devient un quartier résidentiel avec des jardins publics

appelés les « Terrasses ».

|

|

|

|

|

Carte

postale colorisée du tout début du XXème

siècle.

|

|

En juin

2007.

|

| |

|

|

|

Les

Terrasses vers 1900.

|

|

En juin

2007.

|

| |

|

|

|

En 1905.

|

|

En

décembre 2007.

|

| |

|

|

Du

côté du boulevard Frère-Orban :

|

|

|

|

|

Au tout

début du XXe siècle.

|

|

En

décembre 2007.

|

|

Au tout

début du XXe siècle.

|

|

En

décembre 2007.

|

| |

|

|

Le

site des Terrasses propose plusieurs statues de bronze,

parmi lesquelles le « Dompteur de taureau » du sculpteur

belge (né à Liège) Léon MIGNON.

|

|

|

|

|

Au tout

début du XXe siècle (probablement une carte

colorisée à l'occasion de l'Exposition

Universelle de 1905).

|

|

Un siècle

plus tard.

|

| |

|

|

Quand

l'œuvre est mise en place aux Terrasses en juin 1881, elle

provoque l'indignation chez les âmes bourgeoises bien

pensantes ; le quotidien catholique « La Gazette de Liége

» dénonce la mise valeur de la virilité du dompteur

(représenté nu) et de l'animal. N'expose-t-on pas au grand

jour ce que la morale impose de cacher ?

La troisième semaine de

mars, les étudiants de l’université et des

hautes écoles de Liège célèbrent ensemble la

Saint-Torè (« torè », en wallon liégeois,

signifie « taureau »).

C'est la dernière grande «

guindaille » avant les examens de fin d'année

scolaire. Un cortège d'étudiants traverse la

ville pour se terminer aux Terasses, devant la

statue de Joseph (Djôsef) et de son taureau.

|

|

|

|

SÉRIE 6 :

l'avenue Rogier.

|

Dans

le sens Pont d'Avroy-Guillemins, le boulevard garde le nom

d'Avroy sur toute sa longueur, mais de l'autre côté du

parc, le tronçon qui va des Guillemins aux Terrasses,

s'appelle l'avenue Charles Rogier, du nom de l'avocat

liégeois qui a participé à la révolution belge de 1830.

|

Le

boulevard d'Avroy, côté

Guillemins, vers 1900.

|

|

En mars

2006.

|

| |

|

|

|

L'avenue

Rogier (vue de la rue des Guillemins) au tout

début du XXe siècle.

|

|

Un siècle

plus tard.

|

Sur les quatre photos

ci-dessus, on aperçoit, à gauche, la statue

dédiée à Charles Rogier, établie là en 1905 à

l'occasion de l'Exposition universelle et du

75ème anniversaire de ll'indépendance du pays.

Le monument est l'oeuvre du sculpteur Camille

Marc STURBELLE.

La femme

plantureuse symbolise la Patrie, et le lion

est un emblème fréquent pour

désigner la Belgique :

|

|

|

|

SÉRIE 7 :

l'avenue Blonden.

|

À

l'origine, cette voie constitue le dernier tronçon du

boulevard d'Avroy, à l'emplacement donc du cours ancien de

la Meuse. Elle porte depuis 1882 le nom de Hubert Guillaume

BLONDEN, directeur des travaux à la ville de Liège de 1857 à

1880, urbaniste dont les plans ont profondément l'aspect de

la ville et de son fleuve (voir

plus haut).

|

|

|

|

|

L'avenue

Blonden en 1904, dans la prolongation du

boulevard d'Avroy.

|

|

En 2007,

au-delà du carrefour et de l'entrée du tunnel

routier.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le

carrefour Blonden-Guillemins

à la fin des années 1950.

|

|

En 2006.

|

|

|

|

|

|

1905 : l'avenue

Blonden du côté de la rue Raikem (du nom de Jean

Joseph Raikem, juriste liégeois ayant participé,

après la révolution de 1830, à la rédaction de

la Constitution belge).

|

|

Le même endroit

en 2007.

|

Et dans l'autre

sens, depuis le bord de Meuse et l'ancien « Petit Paradis » :

|

|

|

|

|

|

En 1912.

|

|

En 2007.

|

|